-

张大伟

教授、博士生导师

四川大学生命科学学院

副院长 -

李佛生

高级实验师、博士

实验室秘书

-

张年辉

副教授

四川大学生命科学学

-

唐琳

教授

四川大学生命科学学

-

韩青

实验师、博士

四川大学生命科学学

本项目利用虚拟仿真技术,通过科研与教学结合,仿真设计了藏药材纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相的提取、分离、纯化、分析鉴定等方法,并结合其体外、体内保肝活性研究等过程,将单一的植物天然产物提取与分离实验项目进一步延伸和拓展至综合性的“藏药材纤毛婆婆纳保肝活性及其化学成分研究”虚拟仿真实验,达到以下“四个创新”:

实验设计创新

通过将2015年诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦教授发现抗疟药“青蒿素”案例导入实验课堂,激发学生对植物天然产物实验兴趣,又以“我国西部特色植物资源藏药材天然产物研究”为例,从课堂实验拓展到相关科学研究,明确学生学习目的,从而增强学生文化自信和民族自豪感,引导学生树立“服务国家重大战略和满足社会需求”的科学观。

实验内容创新

运用现代化的虚拟仿真实验技术,结合自身科研成果和学校人才培养目标,通过以我国西部地区特色植物资源藏药材纤毛婆婆纳为研究对象,将单一的植物天然产物提取与分离实验项目进行延伸和拓展到课堂不能实现和完成的“藏药材纤毛婆婆纳保肝活性及其化学成分研究”综合性虚拟实验,阐述了植物天然药物活性成分的提取、分离、结构鉴定,以及其体内外保肝活性分析的完整科学研究流程,又综合了植物化学、细胞生物学、药学等多学科知识理论,且将超高效液相色谱(UPLC)、高速逆流色谱(HSCCC),半制备型高效液相(Semi-prep HPLC)、液质联用(UPLC-MS)和核磁共振等贵重大型仪器设备使用及学科最新前沿技术,利用仿真模拟方式向学生展示,从而加深学生对植物天然产物研究流程的认识,提高对专业知识的掌握与综合运用,完备实验教学体系,补足各专业培养环节的共同短板。同时,本虚拟实验课程也可在校内外相关专业人才的培养和培训中推广。

教学方法创新

以案例为引导、以问题为中心、以形成性评价为手段,通过设计与真实研究流程相匹配的实验模块,充分发挥虚拟实验优势,有效地解除了设备、成本、时间等限制,使学生能真正把握植物天然产物研究的整体过程,熟悉并掌握各环节的实验原理和关键技能。教学过程综合采用:

1. 问题式教学法,针对每个关键步骤提出特定问题,回答正确进入下一步实验。

2. 讨论式教学法,实验过程以小组为单位进行讨论。

3. “虚实结合、虚实互补”的教学方法,学生既可到真实实验室中完成部分实验,也要结合本虚拟实验课程完成实验任务,“虚中有实,实中有虚”,学生的参与度和兴趣度得到提高。

评价体系创新---考核评价智能化

采取网上考核,遵循过程与结果并重的原则,系统设置了学生错误操作和错误题目等后台统计模块,后台可实时反馈学生易错点和操作,在整个实验模拟操作过程中穿插了多道单选题和多选题,学生在操作过程中实时作答,系统实时给出正确答案和解析,操作结束后还有思考题模块供学生思考讨论。利用软件平台记录和统计学生的学习完成情况、答题情况和反馈意见等。教师端可查看系统自动统计的实验成绩和实验报告,方便进一步针对错题向学生进行分析讲解。

本实验是面向生物科学类,化工与制药类,生物工程类,中药学类等相关专业本科学生,基于学生在植物天然产物研究方面的共性需求,以及针对高校、企业在实际人才培养中遇到的共性困难,针对植物天然产物相关实践课程,紧扣理论课程与真实实验的知识点,设计与真实研究流程相匹配的综合性虚拟仿真实验教学项目。本项目通过以藏药材纤毛婆婆纳保肝活性及其化学成分研究为例,阐述植物天然产物活性成分分离、分析与鉴定,及其体内体外活性分析的完整研究流程,并通过仿真模拟方式向学生展示,使学生能真实了解植物天然产物活性成分的分离分析鉴定整体过程,熟悉并掌握植物天然产物研究各环节的实验原理和关键技能。本虚拟软件采用Maya、3DMax等软件绘制冰箱、超净工作台,显微镜,培养箱,等真实三维素材以及细胞培养室,生物学实验室等三维场景,其中实验器材均按照真实实验器材进行建模,实验场景为真实3D环境、可以交互的3D实验器材模型,均为3D效果,构建与真实物品1:1比例,非拟人化、非漫画形象,仿真度高,有效像素600万以上,可实现360度展示器材的细节,可实时在线使用虚拟器材,学生能够身临其境的参与到整个实验过程当中,使学生感性认知实验课程的内容和知识。

本实验教学内容属于科研转化教学,具有前沿性,能将本学科实验技术和前沿领域介绍给学生,有利于引导学生参与科研工作,促进教学与科研相结合。在教学方法上,通过本项目充分发挥虚拟实验优势,综合采用了问题式、讨论式和“虚实结合、虚实互补”的教学方法,有效地解除了设备、成本、时间等限制,使多数难以实体形式开展的实验环节得以顺利实施,从而加深对植物天然产物研究流程的认识,提高对专业知识的掌握与综合运用,完备实验教学体系,补足各专业培养环节的共同短板。

四川大学生命科学学院“普通生物学实验”、“生物科学综合实验”、“生物技术综合实验”是生物科学、生物技术和计算生物学专业的核心实验课程。课程不仅要求学生掌握植物生物学、细胞生物学、药学最基本的实验操作技能,更需要教师将前沿科学研究知识和技术融入实践教学中,促进科教融合。因此,团队紧跟研究热点和人才培养需求,在三门核心实验课程中加入“藏药材纤毛婆婆纳保肝活性及其化学成分研究”的综合性虚拟仿真实验,为培养有志于服务国家重大战略和满足社会需求的多学科交叉拔尖创新人才奠定基础。主要实验教学目标包括:

知识技能目标

1. 理解和掌握植物天然产物的分离纯化和成分分析、细胞培养、保肝活性探究的基本知识与理论,培养学生分析问题、理解问题、拓展思维的能力;

2. 熟悉虚拟操作酶标仪、超高效液相色谱仪、高速逆流色谱仪、半制备液相色谱仪、液质联用仪等大型精密仪器的知识原理和使用方法,拓宽学生视野。

能力素质目标

1. 培养学生利用现代分离纯化技术、现代波谱分析法、细胞学方法原理来分析与解决科学问题的能力;

2. 通过大型综合实验设计方案培养学生的科研思维和自主思考能力;

3. 通过开展紧跟学科前沿的热点探究类及学科交叉类实验内容,培养学生的理论与实践相结合的能力,提高学生的科研素养。

情感价值目标

1. 了解我国西部特色植物资源藏药材发展现状与前景,引导学生热爱祖国、热爱科学,增强文化自信和民族自豪感,培养学生成为自觉担当民族复兴大任的时代新人;

2. 弘扬社会主义核心价值观,引导学生脚踏实地做顶天立地的科研,树立正确的三观,增强社会责任感和使命感,做个有志于服务国家重大战略的创新人才。

实验类型

综合性实验

目的要求

1. 掌握纤毛婆婆纳提取物的制备方法;

2. 掌握利用体外抗氧化实验筛选纤毛婆婆纳活性片段(乙酸乙酯萃取相)的过程以及方法;

3. 了解纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相成分对叔丁基过氧化氢(t-BHP)诱导的人类肝癌细胞(HepG2)损伤的保护作用探究;

4. 了解纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相成分对四氯化碳(CCl4)诱导的小鼠急性肝损伤的保护作用探究;

5. 掌握纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相中成分的分析方法;

6. 掌握纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相成分的分离与鉴定方法。

实验学时

4学时

实验内容

1. 课前自主预习:实验前通过教材、知网等自主学习我国西部地区特色植物资源藏药材纤毛婆婆纳的形态和功效,学习本虚拟实验项目提供的实验指导书和简介视频,了解最新分离纯化技术、细胞培养和细胞冻存方法、保肝活性等基本知识与理论,熟悉酶标仪、超高效液相色谱仪、高速逆流色谱仪等大型精密仪器的工作原理。

2. 课上讨论交流:采用讨论式教学法,老师在课堂上对学生在课前自主预习中遇到的问题和困惑进行讲解,并引导学生进行交流讨论,分组设计实验流程,鼓励学生大胆发表个人观点和见解,比较不同的实验方法的优缺点,讨论结束后学生可自主选择实验模块进行实验。

3. 学生实际操作:学生登陆生物科学与技术虚拟仿真实验教学中心网站,可按照兴趣选择不同模块的实验内容进行操作,采用问题式教学法,在实验过程中设置了不同的知识点考核帮助学生加深学习印象,学习完成本虚拟实验课程,并将其完成情况和成绩算作本门课程考核,纳入最终实验成绩中。

4. 课后探讨改进:模拟操作结束后设有思考题供学生讨论分析,学生将实验操作过程中遇到的问题及时反馈给老师,教师及时处理和答疑,掌握学生学习情况,并根据学生反馈意见不断对实验项目进行升级完善。

考核方式

采用形成性评价考核方式。

1. 课前测验:考核学生预习情况,占10%。

2. 课中考核:考核学生掌握基本知识、基本技能和应用能力情况,采取网上考核,学生在操作过程中实时作答,系统实时给出正确答案和解析,占80%。

3. 课后测验:考核学生整体学习效果,占10%。

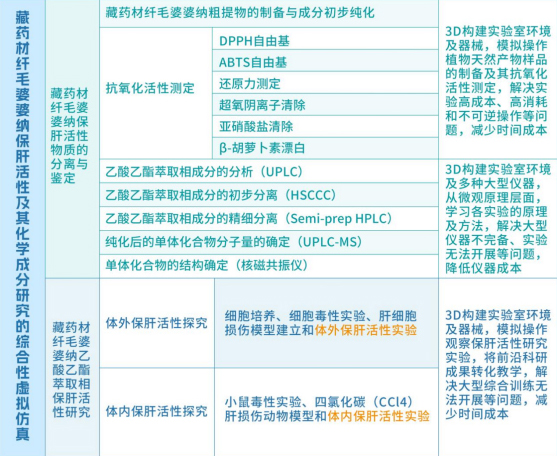

整个虚拟仿真实验课程分为“藏药材纤毛婆婆纳保肝活性物质的分离与鉴定”和“藏药材纤毛婆婆纳乙酸乙酯萃取相保肝活性研究”两个部分,其中前一部分里面涉及粗提物的制备与成分初步纯化、抗氧化活性测定及成分的分析、分离与鉴定;后一部分包括细胞培养、体外肝细胞损伤模型以及活性探究、动物实验、小鼠肝损伤模型建立以及体内保肝实验(图),共4学时。

专业与年级要求

本课程面向生物科学类,化工与制药类,生物工程类,中药学类等相关专业,适用于“普通生物学实验”(96学时)、“生物技术综合实验”(144学时)、“生物科学综合实验”(144学时)和“天然药物化学实验”(48学时)等相关实验课程,也适合即将从事植物天然产物相关研究的研究生学习。 年级:大学一年级及以上、相关专业的硕士和博士研究生。

基本知识和能力要求

已在相关课程中系统学习过植物学(药用植物学),有机化学或天然药物化学等的基础理论知识及其相关的基本实验技能。